诈骗罪与帮信罪主观明知的界分逻辑与司法认定

来源:金牙大状律师网 日期 : 2025-06-10

在电信网络犯罪高发的背景下,诈骗罪与帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”)的主观明知认定成为司法实践中的难点。两罪虽均涉及“明知”要素,但因构成要件和法益侵害程度不同,其主观明知的内容、证明标准及司法认定存在显著差异。

一、主观明知的内容差异

诈骗罪的主观明知具有特定性和直接性的特点。这种明知必须指向具体的诈骗行为,包括对诈骗手段、目标对象及财产转移过程的明确认知。例如,在S市L区法院审理的A某案中,A某不仅提供银行卡,还配合安装远程控制软件并与诈骗团伙形成稳定协作关系,法院认定其主观上明知他人实施诈骗犯罪,构成诈骗罪共犯。

帮信罪的主观明知具有概括性和模糊性的特点。根据《刑法》第287条之二,帮信罪要求行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但无需知晓具体犯罪类型或细节,这种明知是对被帮助行为违法性的概括明知。最高检明确指出,帮信罪的明知对象是“他人利用信息网络实施犯罪”这一笼统表述,行为人只需认识到行为可能被用于犯罪即可,无需对犯罪手段、性质或后果有确切认识。

二、主观明知的程度差异

诈骗罪共犯的主观明知需达到具体犯意联络的程度。行为人不仅要明知他人实施诈骗,还需与上游犯罪人形成共同犯罪故意,包括事前通谋或事中协作。例如,最高检发布的典型案例中,行为人在明知上家从事诈骗活动后,仍积极提供银行卡并参与资金转移,法院通过聊天记录、转账记录等证据链认定其与诈骗团伙存在具体犯意联络,构成诈骗罪共犯。这种明知要求行为人对诈骗行为的实施、进展及结果有积极追求或放任的态度。

帮信罪的主观明知则以间接故意或过于自信的过失为限。行为人对被帮助行为的违法性可能仅存在概括性认知,且缺乏与上游犯罪人的直接沟通。例如,行为人出售银行卡时虽意识到可能被用于违法活动,但未参与具体犯罪策划,其主观心态更接近对法益侵害的放任而非积极追求。最高检强调,帮信罪的明知需达到“盖然性认识”程度,即行为人认识到被帮助行为极可能构成犯罪,但无需达到诈骗罪共犯的“确切明知”标准。

三、司法认定的核心路径

诈骗罪主观明知的认定需形成完整的证据闭环。司法机关需通过行为人的供述、通讯记录、资金流向等证据,证明其对诈骗行为的具体细节(例如话术设计、资金分配等)有明确认知。

帮信罪主观明知的认定则更多依赖推定规则。根据“两高一部”《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第11条,以下情形可推定行为人明知:跨省批量办理银行卡、收到监管通知后继续提供帮助、使用高加密通讯工具等。但需注意,推定规则的适用需排除合理怀疑,且应充分保障行为人辩解权。

四、量刑差异与司法导向

诈骗罪的量刑与涉案金额直接挂钩。根据《刑法》第266条,诈骗公私财物价值3000元以上即可入罪,最高可判处无期徒刑。这种严厉处罚体现了对直接侵害财产法益行为的否定性评价。

帮信罪的量刑则侧重行为的危害性。根据《刑法》第287条之二,帮信罪的法定刑期为三年以下有期徒刑或拘役,且需达到“情节严重”标准(例如支付结算金额20万元以上)。这种轻缓化处理反映了立法对网络犯罪帮助行为的有限打击导向,避免过度扩大刑事责任范围。

五、辩护策略

辩护时,对于指控诈骗罪案件应严格区分两罪的主观明知证据,注意是否有将概括性认知等同于具体犯意。例如,仅凭行为人出售银行卡的行为不足以认定其明知他人实施诈骗,还需结合交易对象、获利方式、沟通记录等综合判断。辩护人嗨可以从行为人对诈骗细节的认知程度、是否参与犯罪分工等角度切入,论证其是否缺乏具体明知。

对于帮信罪案件,应重点审查是否存在司法解释列举的推定明知情形,并留意行为人合理辩解是否成立。辩护人还可通过证明行为人仅提供中立技术服务、未达到“情节严重”标准等进行无罪或罪轻辩护。例如,行为人提供银行卡后未参与转账、套现等后续行为,可主张其行为未超出帮信罪的构成要件范围。

六、亲办案例分享与结语

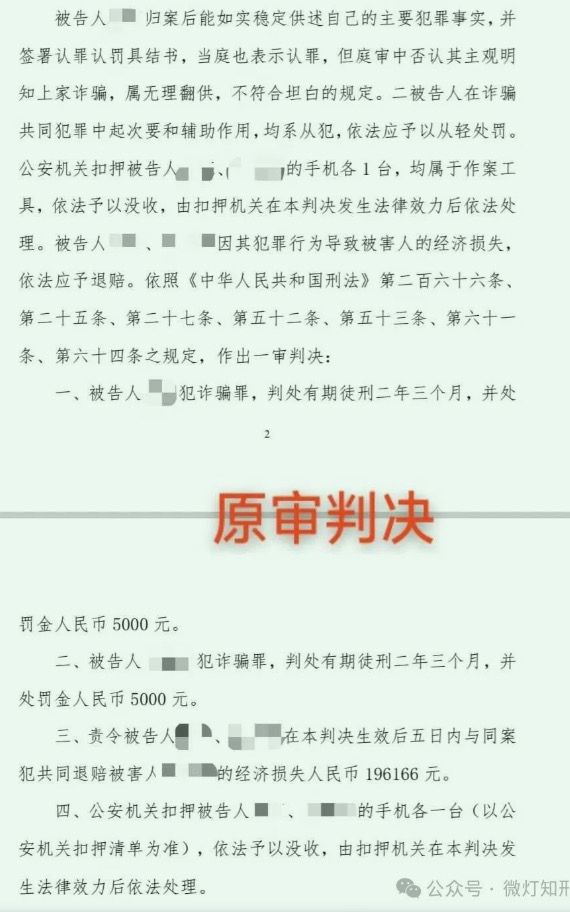

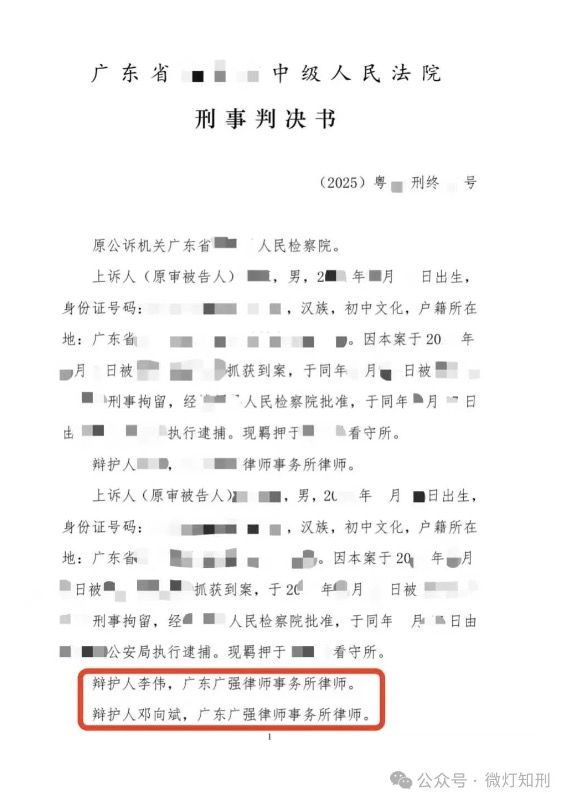

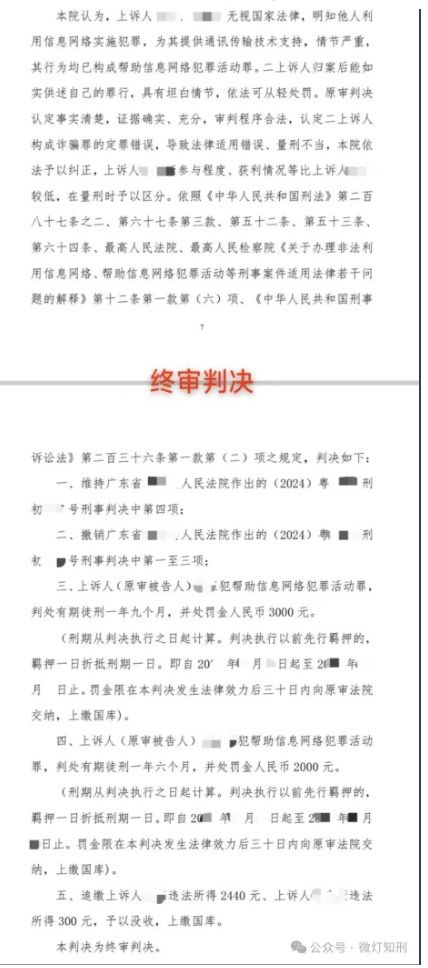

今年,团队办理了一起Z某因为出租苹果ID,一审仅凭Z某供述明知上家诈骗仍出租账号,从而认定Z某构成诈骗罪的二审上诉案件。经团队辩护,二审法院审理后作出终审判决,认定一审法院关于Z某构成诈骗罪的理据不充分,依法改判Z某构成帮助信息网络犯罪活动罪,刑期得以减少,且无需与同案犯共同退赔被害人经济损失。

今年,团队办理了一起Z某因为出租苹果ID,一审仅凭Z某供述明知上家诈骗仍出租账号,从而认定Z某构成诈骗罪的二审上诉案件。经团队辩护,二审法院审理后作出终审判决,认定一审法院关于Z某构成诈骗罪的理据不充分,依法改判Z某构成帮助信息网络犯罪活动罪,刑期得以减少,且无需与同案犯共同退赔被害人经济损失。

二审阶段,我团队围绕“罪名定性”与“主观故意”展开精准辩护:

1. 法律适用分析:

根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条,构成诈骗罪共犯需满足“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”。本案中,Z某仅提供苹果ID账号,未参与犯罪实施、分成或后续资金操作,与被帮助者联系松散,不符合共同犯罪构成要件。

结合《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》第五条,提供“两卡”或类似工具(如苹果ID)构成诈骗罪需以“形成稳定配合关系”为前提。Z某仅领取固定报酬,未参与犯罪策划或资金分配,应定性为帮信罪。

2. 主观明知的排除:

辩护人通过Z某的认知能力、既往经历、获利模式等主客观因素论证其缺乏诈骗故意。Z某对被帮助者的犯罪时间、手段及金额均不知情,仅提供技术支持,符合帮信罪中“概括性明知”的特征。

3. 客观行为的定性:

苹果ID账号属于“通讯传输技术支持”范畴,Z某的行为符合《刑法》第二百八十七条之二关于帮信罪的构成要件。本案涉案金额XX万余元达到“情节严重”标准,依法应认定为帮信罪而非诈骗罪。

二审法院最终采纳辩护人的意见,认为一审对Z某构成诈骗罪的认定缺乏充分证据支持,改判其构成帮信罪。本案的改判具有以下重要意义:

1. 罪名精准区分:明确了诈骗罪共犯与帮信罪的界限,强调“稳定配合关系”与“概括性明知”的关键作用。

2. 刑期与退赔优化:帮信罪刑期通常低于诈骗罪,且Z某因未参与分成无需承担共同退赔责任,最大限度维护了当事人权益。

3. 类案参考价值:为类似“两卡”或虚拟账号出借案件的辩护提供了范本,凸显了对主观故意与客观行为综合分析的重要性。

因此,诈骗罪与帮信罪主观明知的界分,本质上是对行为人主观恶性程度的精准评价。司法实践中,需以主客观相一致原则为指导,通过精细化的证据审查和逻辑推理,准确认定行为人对犯罪行为的认知内容和程度。这不仅是贯彻罪责刑相适应原则的必然要求,也是平衡网络犯罪治理与公民权利保障的关键路径。

关键词

诈骗罪 共犯 帮信罪 主观明知 辩护