陈某慧等涉嫌诈骗罪一案之 一审辩护词

来源:金牙大状律师网 日期 : 2017-11-22

惠来县电信诈骗致人自杀案一审辩护词

本案是2016年三起电信诈骗导致人死亡的特大案件之一,由公安部、最高人民检察院督办,案件最初由惠来县人民法院管辖,但由于被告人有可能被判无期徒刑,最终由揭阳市中级人民法院管辖,本案在审判阶段多次补侦,控方四次修改起诉书,由此可见入罪、打击犯罪的目标明确。在2017年11月本案开庭之前,2016山东电信诈骗致死案主犯一审被判无期徒刑,上诉后维持原判,因此,山东案无形中也对本案的有效辩护形成额外的压力。

广东广强律师事务所的张王宏律师、孙裕广律师作为惠来电信诈骗案第一被告人陈某慧的辩护人,严格从证据和法律出发,针对控方指控的诈骗数额作出了有力质疑和回应,同时争取了自杀受害者的家属的谅解,尽最大努力为被告人作罪轻辩护,目标是使其量刑轻于山东的同类型案件。

(上图为张王宏律师、孙裕广律师2017年11月15日参加庭审,辩护席靠近合议庭一侧的前两位律师)

以下是本案中张王宏律师、孙裕广律师撰写的辩护词:

陈某慧等涉嫌诈骗罪一案之

一审辩护词

尊敬的合议庭:

我们受陈某慧的委托及广东广强律师事务所指派,在陈某慧等涉嫌诈骗罪一案中担任陈某慧的辩护人。辩护人多次会见陈某慧,查阅本案全部案卷材料,并参与了庭审,现针对本案提出以下罪轻辩护的法律意见:

第一,起诉书指控陈某慧等人诈骗所得共计人民币1114036.36元,在部分犯罪数额认定方面存在事实认定不清、证据不足,应扣减与陈某慧等人诈骗行为无关的889846.36元后,以224190元认定犯罪数额;

第二,起诉书指控陈某慧雇佣唐某某发送虚假中奖的诈骗信息共计78万条,但案件材料无法反映诈骗信息的数量,故本项指控不能成立;即便贵院认定陈某慧雇佣唐某某发送诈骗信息,亦需考虑犯罪未遂的情节,参考唐某某的量刑情况,结合相关司法解释的规定,不以此犯罪事实加重对陈某慧的量刑;

第三,案卷材料反映侦查人员在电子数据收集、勘验检查、扣押财物、文件时存在程序违法,导致QQ空间留言、高某忠U盘数据依法不能作为定案的依据;

第四,起诉书指控陈某慧等人诈骗造成一被害人自杀死亡的严重后果,但被骗并非该被害人自杀的直接原因,因而即便贵院认为需要对陈某慧酌情从严惩处,亦需考虑未形成直接因果关系而对其不能过重处罚;

第五,陈某慧到案后如实供述自己的罪行,认罪悔罪,具有坦白情节,陈某慧及其家人积极赔偿被害人蔡某某的家属并获得谅解,当前陈某慧家属亦积极筹款替陈某慧退赃,综合以上情节应对其从轻处罚。

以下对上述辩护意见展开论述。

一、起诉书指控陈某慧等人诈骗所得共计人民币1114036.36元,在部分犯罪数额认定方面存在事实认定不清、证据不足,应扣减与陈某慧等人诈骗行为无关的889846.36元后,以224190元认定犯罪数额

根据揭检公诉刑诉[2017]38号起诉书和揭检公诉刑变诉[2017]1号,控方指控陈某慧、熊某江、叶某锋、高某忠、范某杰等人诈骗蔡某某9800元,诈骗郑均荣、罗时梦、徐志洪等70人共计708610元,同时还采用相同方法骗取他人钱财共计人民币395xx6.36元。经统计,控方指控陈某慧等人诈骗总数额共计1114036.36元。

然而,控方在认定陈某慧等人的犯罪事实及诈骗总数额时,将与陈某慧等人无关的犯罪事实也纳入到追诉范围。中奖行骗的手法是当地乃至全国常见的诈骗手法,不排除本案中起诉书指控的大部分犯罪事实与陈某慧等人无关。陈某慧在2016年9月3日的讯问笔录中供述:“到了7月初,我就想通过搞诈骗去赚钱,我用的诈骗方式是海南儋州这边最常使用的方法,俗称‘中奖’,就是通过发短信给不特定的手机号码,说对方的手机号码参与‘奔跑吧兄弟’节目中奖16万元……(卷三P5)”叶某锋在2016年12月13日的讯问笔录中供述:“我们海南儋州那边现在很多人都在做电信诈骗……为了降低风险,我就不想自己去做电信诈骗,就想提供一些银行卡给那些在做电信诈骗的人去实施诈骗……现在儋州那边有人在做电信诈骗很多都有使用这种方法(卷四P29)。”因此,应根据证据以及《刑事诉讼法》关于认定证据的相关标准来确定陈某慧等人实施诈骗的犯罪事实与诈骗总数额,否则,将可能把与陈某慧等人无关的诈骗数额错误计入,导致对陈某慧等人过重量刑。

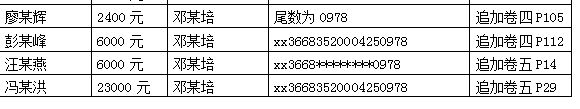

(一)起诉书指控陈某慧等人骗取毛某艳6000元、陶某4000元、李某婷6000元、王某庆21000元、刘某6010元、陈某愉10300元、骆某3000元、杨某连16000元、杨某丝7000元、李某10000元、冯某芡14800元、李一3000元、王某霞7200元、刘某芳6000元、姜某xx00元、廖某辉2400元、彭某峰6000元、汪某燕6000元、冯某洪23000元、周某伟70000元、苏某静3000元、王某6000元、昝某宁2700元、吴某昕10000元、杨某花15000元、舒某芳23010元、张某16000元、邱某又10500元、陈某程6000元、周某2300元、吴某娟15600元、杨某敏6000元、董某平43700元、贺某娟5500元,鉴于当前缺乏证据证实以上各起犯罪事实中涉案的相关银行卡是陈某慧等人用于施行诈骗的,不排除以上被害人被他人所骗的可能,故该等指控因证据不足而不能成立,应从指控的诈骗总数额中扣减399220元

1.由于本案陈某慧、叶某锋记不清被害人的信息,被害人也不能指认谁是诈骗犯,而且毛某艳、陶某、李某婷、王某庆等34人被骗时款项汇至的银行卡并不在陈某慧归案后辨认的银行卡之列,同时也不排除被他人所骗的可能,故不能认定陈某慧等人对毛某艳等34人实施了诈骗

本案查明诈骗数额的关键是:陈某慧等人用哪些银行卡实施了诈骗犯罪。而根据在案证据,叶某锋向陈某慧提供用于行骗的银行卡并为团伙取出诈骗款项,因此叶某锋、陈某慧的供述以及作为实物证据的银行卡是本案定罪量刑的关键证据。

陈某慧与叶某锋直接沟通用哪些银行卡实施诈骗的事项,但两人记不清楚用哪些银行卡实施诈骗,而相关银行卡已被丢弃。陈某慧在2016年9月6日的讯问笔录中供述:“汇款的银行账号都是叶某锋提供给我们的,卡都在叶某锋那边……具体卡号我记不清楚了(卷三P28)”。叶某锋在2016年9月21日的讯问笔录中供述:“(你一共提供多少套银行卡号给陈某慧他们实施诈骗?)我一共购买有二十套银行卡,我提供给陈某慧他们实施诈骗的约有五、六套银行卡号。(你提供给陈某慧实施诈骗的五、六套银行卡开户人及账号号码是什么?)具体的银行账号我记不清楚了,我就只记得其中有一套银行账户的开户人叫陈某亿、一套是叫王某欢,其他的银行账户的开户人我记不起了……(银行卡账户、个人的身份信息和银行卡及POS机现在何处?)在我得知陈某慧他们被公安机关抓获后,我就将银行卡、个人的身份信息资料及POS机、我本人之前使用的手机及手机卡都仍到海口市世纪大桥海里去(卷四P21)。”

侦查人员向陈某慧出示了相关户名及银行卡号的记录,陈某慧辩认了该记录中所有的银行卡均是由其用于诈骗犯罪,具体包括:

陈某亿的工行xx22021103022997358、农行xx28480435778499077、建行xx17001240011946733、邮政xx17993000269110600、中行xx17856100061567829银行卡;

郑某的工行xx12260200113852061、建行xx1700010081873039、邮政xx1799100020578964、中行xx1758010006689350银行卡;

刘某的农行xx28480128444444474银行卡;

王某欢的农行xx28480158174884375、邮政xx17996400016917611、中行xx16607800000969952银行卡;

吴某渔的农行xx28480158173566171、邮政xx17996400021611498、工行xx122xx201021889896、建行xx36683520004333279、中行xx166078000009697xx银行卡;

邓某培的工行xx122xx201024459945、农行xx28480158169693179、建行xx36683520004333279、邮政xx17996400016930630银行卡;

张某红的信用社xx14586480003001051卡(卷三P40-43)。

※ 而在本案中,控方指控陈某慧等人诈骗毛某艳、陶某、李某婷、王某庆等34人所用的银行卡并不在陈某慧确认的银行卡之列(详见下表)。

《刑诉法解释》第六十九条规定:“对物证、书证应当着重审查以下内容:(一)物证、书证是否为原物、原件,是否经过辨认、鉴定……”

银行卡卡号属于物证的复制件,但在案证据中所列户名为胡某、林某爱等银行卡并不在本案被告人的辨认资料中,因此应认定该等银行卡与陈某慧等人无关,陈某慧等人并没有用该等银行卡实施诈骗,相关诈骗事实的指控均不能成立。

※ 侦查人员向高某忠出示了被查扣U盘中的受骗人信息,但当中也没有以下受害者的信息(卷四P120、123-174):

毛某艳、李某婷、王某庆、刘某、陈某愉、骆某、杨某连、杨某丝、李某、冯某芡、魏某佳、王某霞、刘某芳、姜某、廖某辉、彭某峰、汪某燕、冯某洪、周某伟、苏某静、王某、昝某宁、吴某昕、杨某花、舒某芳、张某、邱某又、陈某程、董某平、周某、杨某敏、吴某娟、贺某娟。这也印证了以上毛某艳等人受骗与陈某慧等人无关,因此以上诈骗事实的指控均不能成立。

※ 而在扣押高某忠的物品清单中并没有记载以下银行卡的任何内容:

林某爱xx17995200156xx6514银行卡、孙某宁xx17971000019103406银行卡、翟某计xx28480158168911275银行卡、王一xx10985840040293851银行卡、孙某宁xx16600100001964103银行卡、冯某兵xx28480128443773576银行卡、邱某平xx28480758960551078银行卡、底某红xx122xx201024125140银行卡、底某红xx28480158168335376银行卡、张某红xx28480158164459071银行卡、符某全xx122xx201024476824银行卡、xx366814200110737293银行卡、xx17993300056909820银行卡、邓某培xx36683520004250978银行卡、黄荣庆xx1081***86银行卡,未知用户名xx17994910083452708银行卡、冼某亮xx36683520004333832银行卡、梁某平xx12261203017310029银行卡、梁某平xx36681420011619632银行卡、陈某博xx1700720037049502银行卡、胡某祥xx28480339402147971银行卡、代某军xx12261203017335232银行卡、张某达xx36683520004333261银行卡、陈某博xx17007200037049502的银行卡、符某全xx36683520004414947银行卡、吴某巍xx28480158128500671银行卡、吴一xx17996400021617479银行卡、丁某兵xx3668142001139731银行卡、戴某军xx12261203017335232银行卡、蔡某福xx17996400016921738银行卡、*礼前xx28480339402747978银行卡、白某谭xx30910399070977535银行卡、顾某兴xx36681420011737350银行卡、梁某平xx28480339402858379银行卡、蔡某福xx10813520011470716银行卡、丁某兵xx36681420011397312银行卡、梁木华xx28483478745323175银行卡。而根据冯某洪、苏某静的询问笔录,被害人冯某洪还收到了用户名为谢晓霞、账号为xx28480128463081272的农行银行卡(未转款),还向被害人苏某静提供了用户名为梁某平、账号为xx28480339402858379的农行银行卡(未转款)(追加卷五P29),该等银行卡也不在扣押高某忠的物品清单中。这也印证了以上毛某艳等人受骗与陈某慧等人无关,因此以上诈骗事实的指控均不能成立。

从全案证据出发,毛某艳等34名被害人未能指认被谁所骗,本案的所有被告人除了从新闻中了解到被害人蔡某某应该是被他们所骗以外,均记不清楚其他任何一名被害人的名字及其他信息,涉案的相关银行卡均未经陈某慧等人辨认,而且控方也不能排除毛某艳等人被他人所骗之可能。因此,目前尚且缺乏证据证实以下银行卡由陈某慧等人用于实施诈骗行为:胡某xx17971000021078612银行卡、林某爱xx17995200156xx6514银行卡、胡某卡号尾数为5458的建行银行卡、邓某培xx122xx01024459945银行卡、邓某培xx36683520004250978银行卡、姚某辉xx17000010076584013银行卡、孙某宁xx17971000019103406银行卡、孙某宁xx12260200110591944银行卡、翟某计xx28480158168911275银行卡、王一xx17991000018604301银行卡、冯某兵xx28480128443773576银行卡、李某薏xx10813520011150268银行卡、邱某平xx28480758960551078银行卡、底某红xx122xx201024125140、张某红xx28480158164459071银行卡、张某红xx17996400021218658银行卡、李某诚xx28480158173176377银行卡、李某诚xx17996400016917082银行卡、符某全xx122xx201024476824银行卡、符某全xx36683520004414947银行卡、冼某亮xx36683520004333832银行卡、梁某平xx12261203017310029银行卡、梁某平xx36681420011619632银行卡、梁某平xx28480339402858379银行卡、陈某博xx1700720037049502银行卡、顾某兴xx36681420011737350、胡某祥xx28480339402147971银行卡、代某军xx12261203017335232银行卡、张某达xx36683520004333261银行卡、吴某巍xx28480158128500671银行卡、吴一xx17996400021617479银行卡、丁某兵xx3668142001139731银行卡、戴某军xx12261203017335232银行卡、蔡某福xx17996400016921738银行卡、蔡某福xx10813520011470716银行卡、*礼前xx28480339402747978银行卡、白某谭xx30910399070977535银行卡、丁某兵xx36681420011397312银行卡、梁木华xx28483478745323175银行卡、未知户名xx366814200110737293银行卡、未知户名xx17994910083452708银行卡。

因此控方指控陈某慧等人诈骗毛某艳、陶某、李某婷、王某庆等34人不能成立。

2.控方根据《说明材料》,认定陈某慧等人用邓某权、董某瑞、翁某云等银行卡对王某庆、刘某等被告人实施诈骗,但是根据王某庆、刘某等被害人陈述及相关银行转账记录,没有任何一人直接向邓某权、董某瑞、翁某云等银行卡号汇款,控方以该《说明材料》证明陈某慧等人的诈骗事实,不但无证据印证而且与事实不符

惠来县公安局刑警大队在《说明材料》中称:“我队在侦办陈某慧等人诈骗案件中,通过侦查、公安部电信诈骗案件侦办平台及调取、分析陈某慧等人诈骗团伙使用的作案银行卡账户的流水账情况,比对出邓某权、董某瑞、翁某云等银行卡账户也是犯罪嫌疑人陈某慧等人用于实施诈骗被害人所用,其中先后诈骗被害人王某庆、刘某、冯某芡、魏某佳、王某霞、姜某、周某伟、苏某静、王某、吴某昕、杨某花、张某、邱某又、周晗玉、陈某程、周某、吴某娟、杨某敏、董某平、贺某娟等人(补侦卷P7)。”

参见上表《被害人被骗情况统计表》,王某庆等被骗后是向以下户名的账户汇款:胡某、林某爱、邓某培、姚某辉、孙某宁、翟某计、王一、冯某兵、李某薏、邱某平、底某红、李某诚、黄荣庆、冼某亮、梁某平、陈某博、顾某兴、胡某祥、代某军、张某达、符某全、吴一、丁某兵、*礼前、蔡某福。但并没有邓某权、董某瑞、翁某云的银行卡。由此可知,没有任何一名被害人直接向邓某权、董某瑞、翁某云等银行卡号汇款,控方以该《说明材料》证明陈某慧等人的诈骗事实,不但无证据印证,而且与事实不符。

3.关联账户不能反映王某庆、刘某等被害人的资金流入了叶某锋开设的相关账户、并最终由陈某慧等人所取得,因此控方认定陈某慧等人对王某庆等人实施诈骗,缺乏证据支撑

陈某慧和叶某锋均供述,叶某锋向陈某慧提供用于行骗的银行卡并为团伙取出诈骗款项。叶某锋在2016年9月17日的讯问笔录中供述:“他们骗到钱之后就由陈某慧联系我,我得知被骗的钱汇入到我原提供的哪个银行卡号内,就拿那张银行卡到我向林诗雅办理的POS机上刷卡,将钱消费掉,实际上就是将钱转到POS机绑定的银行卡,后再拿那张银行卡到银行的ATM机将钱取出来(卷四P14)。”

从以上供述可知,在诈骗活动中的资金流向是:

被害人账户——→转账或汇款——→ 叶某锋提供的银行账户(如胡某、林某爱等银行卡)——→POS机刷卡——→ 叶某锋用于套现的账户(如邓某权、董某瑞等银行卡)——→ATM取款。

如果控方指控的陈某慧等人诈骗王某庆、刘某等34人的犯罪事实属实,则必定会有银行账户信息反映叶某锋提供的银行账户(如胡某、林某爱等银行卡)转账至 叶某锋用于套现的账户(如邓某权、董某瑞等银行卡)的相关明细记录。

然而,并没有相关银行流水反映户名为胡某、林某爱、邓某培、姚某辉、孙某宁、翟某计、王一、冯某兵、李某薏、邱某平、底某红、李某诚、黄荣庆、冼某亮、陈某博、顾某兴、胡某祥、张某达、符某全、吴一、丁某兵、*礼前、蔡某福的银行卡账户转账至户名为邓某权、董某瑞等银行账户。因此《说明材料》称通过关联银行卡比对发现王某庆、刘某等人的交易记录,与案卷中银行流水记录不符,控方认定陈某慧等人对王某庆等人实施诈骗缺乏证据支撑。

4.由于叶某锋除了向陈某慧提供银行卡实施诈骗外,还同时向“阿吉”、“小哥”、“小李”提供银行卡实施诈骗和套取诈骗款项,并且叶某锋当庭供述POSS机是混着给陈某慧团伙以及其他团伙转款套现的,不排除本案王某庆、刘某等被害人是被“阿吉”、“小哥”、“小李”所骗

叶某锋在2016年12月13日的讯问笔录中供述:“在6月份的时候,陈某慧还有介绍他的一个叫‘阿吉’的朋友给我,‘阿吉’同样也是做电信诈骗的,‘阿吉’的‘取款业务’也是给我做。还有我的朋友‘小春’知道我有在帮人做‘取款业务’,就介绍了二个做电信诈骗的‘小哥’、‘小弟’给我,让他们将‘取款业务’给我做。后我提供给‘阿吉’、‘小哥’、‘小李’等人每人各五、六套银行卡的银行卡号,给他们作为一级卡使用,即是让他们叫受害人将钱转到这些银行卡内。我提供给陈某慧、‘阿吉’、‘小哥’、‘小李’他们使用的银行卡都是不同的,即提供给陈某慧的银行卡就不再提供给其他人使用。我还为他们每人准备了三、四台刷卡机用于转账使用,同样,用于刷陈某慧团伙使用的银行卡的刷卡机就不刷其他人的银行卡。在6月至8月这段时间内,我有帮‘阿吉’刷卡取款了约八至十万元,帮‘小哥’、‘小李’各刷卡取款了约有五、六十万元……(卷四P31)”

由以上供述可知,叶某锋购买二十多套银行卡,仅五、六套提供给陈某慧实施诈骗,其余银行卡交由‘阿吉’、‘小哥’、‘小李’等人实施诈骗。因此,除了陈某亿、王某欢的银行卡外,其余银行卡不能确定是否由陈某慧等人用于诈骗,不排除王某庆、刘某等被害人是被“阿吉”、“小哥”、“小李”所骗,而相关诈骗数额却归到陈某慧等人的诈骗总数额中。

5.比对陈某慧等人行骗的手段与陶某、毛某艳、李某婷、姜某、杨某花等人被骗的经过,不排除他们是被他人所骗

《起诉书》通过归纳本案被告人的供述,总结出陈某慧等人是:“通过QQ聊天软件雇佣同案人“信通”(QQ昵称)群发‘淘宝’、‘奔跑吧,兄弟’等综艺节目虚假中奖信息,要求接到信息的‘中奖者’登陆‘钓鱼’网站填写个人信息认领奖品。之后,陈某慧指使被告人高某忠、同案人‘阿妹’、‘肥哥’、‘弟农’到东红农场出租屋,汇同熊某江冒充‘淘宝’、‘奔跑吧,兄弟’等综艺节目的客服人员(称‘话务组’),根据陈某慧提供的从‘钓鱼’网站后台获取的‘中奖者’个人信息,拨打或者接听‘中奖者’电话,以兑奖须缴纳保证金为由,诱骗‘中奖者’将保证金汇入指定银行账号,骗取‘中奖者’钱财。‘话务组’事实诈骗之后,高某忠将‘中奖者’个人信息发回陈某慧,陈某慧再将‘中奖者’个人信息提供给被告人范某杰 ,由范某杰指使同案‘肥仔’、‘小东’、‘光头’、‘帅哥’冒充律师、法院工作人员(称‘二手料组’),以‘中奖者’未按要求缴纳保证金,违约要对其起诉,要求‘中奖者’向指定的银行账号缴纳手续费就可以撤诉并获得奖品为由再次实施诈骗。”

本案中毛某艳、李某婷、姜某、杨某花讲述了被骗的经过,通过比对,可知他们很有可能不是被陈某慧等人所骗,应为其他犯罪分子所为。

比对被害人毛某艳被骗的经过。其一,毛某艳在没有登录钓鱼网站填写个人信息的情况下,其个人信息早被犯罪分子所获取,与本案被告人陈某慧等人以要求被害人在钓鱼网站填写个人信息为行骗前提的手法完全不同;其二,骗取毛某艳钱财的犯罪分子并没有接二连三给毛某艳打电话行骗,而是“见好就收”,与高某忠等人所称的“如果觉得受骗者还有钱,能继续骗下去‘阿肥’、‘阿妹’、‘江哥’、‘弟浓’就会催打电话给受害者……让受害者继续汇钱”的行骗方式并不相同;其三,毛某艳并没有接到冒充法院工作人员拨打的电话,这也与陈某慧等人的诈骗手法并不一样。

比对被害人李某婷被骗的经过,被害人李某婷被骗的经过与陈某慧等人的诈骗的手法存在差别。陈某慧等人是通过发送短信引诱被害人登陆钓鱼网站填写资料从而筛选诈骗对象,而李某婷案中犯罪分子并没有发送信息让李某婷登陆网站输入领奖的个人信息,而是直接通过短信以违约责任相威胁。

比对被告人姜某被骗的经过,被害人姜某称是手机收到关于中奖违约的短信,之后就接到诈骗电话,而没有登陆网站输入领奖的信息这一流程,与陈某慧等人的诈骗手段截然不同。

比对杨某花的被骗经过,被害人杨某花是在没有收到任何短信、也没有登记任何信息的情况下,接到了自称为承德市人民法院的诈骗电话,这也与陈某慧等人行骗的方式不一致。

综上所述,当前缺乏证据证实陈某慧等人骗取毛某艳、陶某、李某婷、王某庆、刘某、陈某愉、骆某、杨某连、杨某丝、李某、冯某芡14800元、李一、王某霞、刘某芳、姜某、廖某辉、彭某峰、汪某燕、冯某洪、周某伟、苏某静、王某、昝某宁、吴某昕、杨某花、舒某芳、张某、邱某又、陈某程、周某、吴某娟、杨某敏、董某平、贺某娟的钱财。

(二)起诉书指控陈某慧等人骗取曾某兰26800元,是脱离被害人陈述的情况下认定的,应以被害人曾某兰陈述的18800元为本起指控的犯罪数额,从指控的诈骗总数额中扣减8000元

被害人曾某兰在2016年7月18日的询问笔录中陈述:“我害怕被罚违约金,于是就用支付宝给对方转了6000元钱。几分钟之后,我就又接到这个号码打来的电话,电话那边说我的160000元奖金被冻结了,要我转12800元钱去解冻,我就又用支付宝分三次给对方转了12800元钱。然后昨天下午15时许,对方又让我转16000元给他,这样他才能把我奖金的16000元支票转换成现金给我。但我跟他说我没钱了,他跟我说无论如何今天中午之前一定要把钱转过去。否则就拿不到160000元奖金和苹果笔记本电脑。事情就是这样。”“(你是否有保留支付宝的转账记录?)我有保存。刚才给你们看的手机上面就有转账信息了(卷六P30)。”

被害人曾某兰向仙游县公安局枫亭派出所提供的手机支付宝转账截屏记录显示:其向陈某亿的中国建设银行(尾号6733)账户先后转款6000元、4000元、1000元、7800元(卷六P33),与其笔录上提及4次转账的陈述相互印证。

因此,陈某慧等人骗取曾某兰共计18800元,而非26800元,恳请贵院对诈骗犯罪总数额作相应扣减8000元。

(三)起诉书指控陈某慧等人骗取陆某中14000元,骗取刘一11500元,但两起指控中,被害人陈述的部分诈骗数额均缺乏银行转账记录的印证,因此应以9000元认定陈某慧等人骗取陆某中的诈骗数额,应以6000元认定陈某慧等人骗取刘一的诈骗数额,从指控的诈骗总数额中扣减10500元

1.关于陈某慧等人骗取陆某中14000元的指控

根据陆某中2016年12月16日的询问笔录,陆某中称其在2016年8月16日用支付宝分别向吴某渔的工行卡转款5000元、1000元、4000元、4000元(追加卷六P21)。

但从侦查人员调取吴某渔xx122xx201021889896的账户明细可知,摘要上显示“陆某中支”的转账款项分别是1000元、4000元和4000元,并不包括陆某中声称的第一次支付的5000元。而2016年8月16日吴某渔工行卡收到的5000元,在摘要上记载的是“支付宝转”(卷九P25、追加卷九P43)。银行卡明细清单对每一转账项目都会在“摘要”一栏作具体且区别性的描述,“陆某中支”与“支付宝转”相互区别。若吴某渔账户收到的转账款是来自陆某中的,则第一次支付的5000元在银行卡明细清单中应显示为“陆某中支”,但实际上摘要内容是“支付宝转”,因此不排除以下可能:陆某中关于第一次转款5000元是不实陈述,或者虽然其曾有转款行为但款项并不是转至吴某渔卡中,而吴某渔银行卡收到的5000元并非来自于被害人陆某中。故起诉书指控的事实不足以排除合理怀疑,结论不具有唯一性。

因此,在没有其他证据证实摘要内容为“支付宝转”的5000元转账是来自陆某中的情况下,关于陈某慧等人诈骗陆某中14000元的指控仅有被害人陈述为证,不能达到确实、充分的证据标准,故仅应以9000元认定本起指控的诈骗数额。

2.关于陈某慧等人骗取刘一11500元的指控

刘一在2016年12月26日的询问笔录中称:“我的农商银行卡是xx3091059900xx75538,这是我的工资卡,我的支付宝账户就是我的手机15757207710。我是分两笔转过去的,一笔是2500元,还有一笔是3500元……我就到洛舍镇上的邮政储蓄银行朝对方的账户里打了5500元过去(追加卷六P32)。”但刘一并没有指出收款方银行账户的任何信息。

根据侦查人员调取吴某渔xx122xx20101889896的银行明细清单,2016年8月17日刘一曾向吴某渔以上账户转款2500元、3500元,但并没有5500元的任何转款记录(卷九P25、26;追加卷九P43、44)。

由于指控陈某慧等人诈骗刘一11500元的犯罪事实仅有被害人陈述为证,不能达到确实、充分的证据标准,故仅应以6000元认定本起指控的诈骗数额,恳请贵院对诈骗犯罪总数额作相应扣减。

(四)起诉书指控陈某慧等人骗取徐某宝3000元,骗取陈二38000元,骗取周某钰15000元,因银行流水中的交易信息不完整,银行流水无法印证被害人陈述的受骗数额,在只有被害人陈述作为指控唯一证据的情况下,应仅认定1000元作为指控陈某慧等人诈骗徐某宝的犯罪数额,而指控诈骗陈二、周某钰的犯罪事实均不成立,应从指控的诈骗总数额中扣减55000元

1.关于陈某慧等人骗取徐某宝3000元的指控

根据徐某宝在2016年8月5日的询问笔录,徐某宝用支付宝分三次、每次各1000元向行骗者提供的账户转款,第一次转款至开户人为邓某培、卡号为xx36683520004250978的建设银行银行卡,后两次转账致开户名为孟晓、卡号为xx3668***3693的建设银行银行卡,“中间几位显示不出来(卷七P65)。”但由于徐某宝向东山派出所提供的手机支付宝截图(卷七P65)不能反映收款方的完整账号,且侦查人员并没有调取开户人为孟晓、卡号为xx3668***3693的建设银行银行卡的开户资料和流水账。另外,本案中的被告人也没有供认其诈骗了徐某宝钱财这一犯罪事实。故本起犯罪事实的指控,认定后两次诈骗行为及诈骗数额的依据仅是被害人徐某宝的陈述,而没有其他证据与之相互印证。

起诉书不能因为已有证据证明陈某慧等人以户名为邓某培、账号为xx36683520004250978的建设银行银行卡骗取了徐某宝1000元,就推定徐某宝第二、三次转款至户名为孟晓的银行账户也是因为被陈某慧等人诈骗所导致的,更不能断定第二、三次行骗就当然是陈某慧等人所为。因此,基于存疑有利于被告人的原则,在缺乏证据支撑、不能排除合理怀疑的情况下,应仅认定1000元为本起指控的犯罪数额。

2.关于陈某慧等人骗取陈二38000元、骗取周某钰15000元的指控

尽管被害人陈二在2016年11月30日的询问笔录中指出“骗子的账号是工商银行xx122xx201024458855,账户名是姓李。(你的转账银行账号是多少?)工商银行xx22081208006045327。”但本案卷宗材料中,陈二向衡阳市公安局朱晖分局和平派出所提供的银行转帐记录隐去了汇出方账号信息,仅显示为xx220812080060****7(卷六P63)。而惠来县公安局向中国工商银行南海支行调取xx122xx201024458855账号信息时,显示汇出方为xx22081208*****5327(卷九P3)。导致无法确认带*号隐藏账号信息的银行卡就当然由陈二所持有,不具有结论的唯一性。鉴于《刑事诉讼法》规定证据需要达到确实、充分的标准,因此以上书证均不能证明陈二向xx122xx201024458855银行卡汇款的情况,而且陈二向公安机关提交的银行转账记录(卷六P63)并非正规的银行转账记录文本,其作为证据本身就不具备合法性与真实性,因而不应予以采信。

尽管周某钰在2016年8月29日的询问笔录中称,其受骗后在坪山新区竹坑社区福万家一农村商业银行ATM机上用现金向账户名为张某红、卡号为xx14586480003001051银行卡转账三次,第一次转了7000元,第二次转了2000元,第三次转了6000元(追加卷六P74)。但周某钰向石井派出所提交的客户凭条中显示收款人账户为“xx145864800030****1”(追加卷六P75)。而公安机关并没有调取张某红银行卡以上交易记录。

在陈某慧等被告人并没有承认骗取陈二钱财的情况下,这两起指控的唯一证据是被害人的陈述,尚未达到《刑事诉讼法》规定的“没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚”的证据标准。

《刑事诉讼法》第五十三条规定:“……没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。”

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》(以下简称“《刑诉法司法解释》”)第七十四条规定:“对证人证言应当着重审查以下内容:……(八)证言之间以及与其他证据之间能否相互印证,有无矛盾。”第七十九条规定:“对被害人陈述的审查与认定,参照适用本节的有关规定。”

鉴于账号xx220812080060****7、xx22081208*****5327并不必然是陈二xx22081208006045327银行卡,账号xx145864800030****1并不必然是张华红xx14586480003001051银行卡。且陈二提供的“2016.7.23被诈骗38000元的银行转账记录”(卷六P63)并非正规的银行交易回执等单据。因此,没有其他证据与被害人陈述相互印证的情况下,不排除账号xx122xx201024458855收取的38000元并不是来自陈二的,不排除账号xx14586480003001051收取的15000元并不是来自周某钰,更不能推论38000元以及15000元就是被诈骗。故起诉书指控陈某慧等人诈骗陈二的犯罪事实并不成立,恳请贵院对诈骗犯罪总数额作相应扣减。

(五)起诉书指控陈某慧等人骗取刘某兰6000元,除了被害人陈述以外,并无其他任何证据,被害人刘某兰在笔录中也不能指认被告人以及收款账户的相关信息,而且收款账号是支付宝账号,有别于陈某慧等人的诈骗手法,故本项指控不能成立,应从指控的诈骗总数额中扣减6000元

起诉书指控陈某慧等人骗取刘某兰6000元的唯一证据是被害人陈述,而根据刘某兰在2016年12月12日的询问笔录:“我是在我家里用我的手机支付宝给对方转的钱,对方当时将支付宝的账号发到了我的手机上,我给对方用手机支付宝转完钱之后,心里非常害怕,就把那个短信删除了,对方的支付宝账号我也忘记了。”由此可知,刘某兰并不清楚是何人对其实施诈骗,而她也记不清当时将款项转入的账户。

而且侦查人员并没有调取刘某兰的支付宝账号记录,导致本案缺乏其他证据予以相互印证。再比对陈某慧等人的诈骗手法,他们在多起犯罪中都是让被害人转款至特定的银行卡账户,而没有让被害人转款致支付宝账户,导致本起指控具有不能解释的疑问。根据被告人的供述,惠检公刑诉[2016]401号起诉书归纳了陈某慧等被告人的诈骗手法是“以‘中奖者’兑奖必须缴纳保证金、保证金汇入指定的银行账号的方式实施诈骗。”

因此,关于陈某慧等人骗取刘某兰6000元的指控因证据不足而不能成立,恳请贵院对诈骗犯罪总数额作相应扣减。

(六)起诉书指控陈某慧等人骗取何某林3500元、余一6000元、许某月6000元,但用以指控构成犯罪的文件(或截图)并不属于刑事诉讼法所规定的证据类别,故而该等指控因证据不足而不能成立,应从指控的诈骗总数额中扣减15500元

起诉书证明陈某慧等人骗取何某林3500元、余一6000元、许某月6000元,是通过公安部全国刑侦信息专业应用系统上关于简要案情的描述予以证明的,即(1)“2016年8月27日15时许……何某林被一个自称是‘北京派出所所长’(手机号码:15201432298)以中奖‘奔跑兄弟’领奖金为由诈骗现金3500元钱,何某林自己邮局账号:xx17993000157339303,对方汇款账号:邮局卡,名字为林某爱,号码为xx17995200156xx6514(追加卷七P69)。”(2)“2016年8月9日11时23分,安徽省合肥市蜀山区清溪路加油站淝滨小区民房发生一起诈骗案件。报案人余一……报案称:2016年8月7日22时至8月8日0时30分之间……被人以手机短息告知其中奖,登陆领奖链接,填写领奖信息后,被人以支付担保金为名诈骗现金6000元……收款账号建设银行账号:户名为吴某渔,账号xx36683520004333279(追加卷七P32)。”(3)“2016年8月1日15时16分,许某月报称:我接着一个电话……今天(2016年8月1日)14时许,许某月接到一个号码为13261363447的电话,对方称如果许某月不继续办理领取奖品的手续,将会被北京法院被起诉。后许某月决定领取奖品,按照对方的提示给对方转账6000元的领取奖品保证金,转账后,对方称奖金被冻结,需要再打9800元进行解冻。后许某月认为被骗逐报警。现场未接收任何证据 (追加卷七P19)。”

《刑事诉讼法》第四十八条:“可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。”

但以上公安部全国刑侦信息专业应用系统上关于案件的描述并不属于刑事诉讼法上规定的证据类别,不能作为定罪量刑的依据,公安部门的立案并不能代替法院审查证据的职责,因此在没有充分证据证明陈某慧等人骗取许某月、余一、何均林钱财的情况下,该项指控并不能成立,更何况当前控方就该等指控并没有提供任何证据。

(七)追加起诉决定书中称陈某慧等人“还采用相同方法骗取他人钱财共计人民币395xx6.36元”,但未提供任何的证据予以证实,因此以上指控不能成立

2017年9月14日控方在其出具的《变更起诉决定书》(揭检公诉刑变诉[2017]1号)中称“陈某慧、熊某江、叶某锋、高某忠、范某杰等人还采用相同方法骗取他人钱财共计人民币395xx6.36元”。但控方并没有提供相关的补充证据证实395xx6.36元的来源。

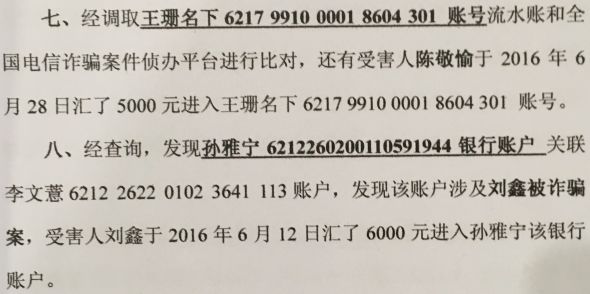

而且控方在《追加起诉决定书》(惠检公刑追[2017])中则称陈某慧等人“还利用虚假中奖信息骗取其他人钱财共计人民币421451元”,证明依据是补侦卷中的《说明材料》,证据内容是:“我队在侦办犯罪嫌疑人陈某慧等人诈骗案件中,通过调取、查明陈某慧等人诈骗团伙使用银行卡账户名为陈某亿、吴某渔、孙某宁、李某诚、胡某等人的银行卡实施诈骗作案,除起诉意见书认定的被害人之外,还利用上述银行卡实施诈骗得赃款总计42.1451万元(补侦卷P6)。”

比较控方出具的《变更起诉决定书》和《追加起诉决定书》,辩护人指出控方对于陈某慧等人“还采用相同方法骗取他人钱财”的数额明显具有主观臆断性,否则不会通过《说明材料》反复无常地“算出”不唯一的统计结论,无论是395xx6.36元的说明,还是421451元的说明,都是“制造”出来的“证据”。

根据惠来县公安局刑警大队2017年8月24日出具的《情况说明》,控方指证陈某慧等人“还采用相同方法骗取他人钱财”,刑警大队在说明时的大致逻辑是:

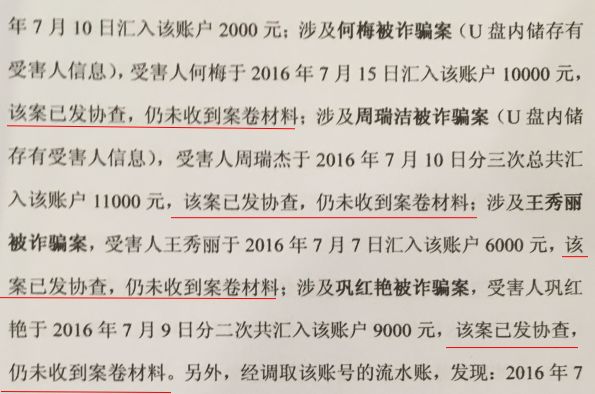

逻辑之一:虽然没有何梅等人的陈述,但在陈某亿等银行卡中查到何梅等人的转款记录,所以断定为受害人何梅等人被陈某慧诈骗,虽然警方已发协查、仍未收到案卷材料,但足以认定这些款项是被陈某慧等人所骗(如《情况说明》P4,庭前补侦卷一)。

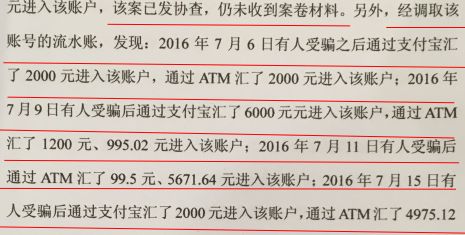

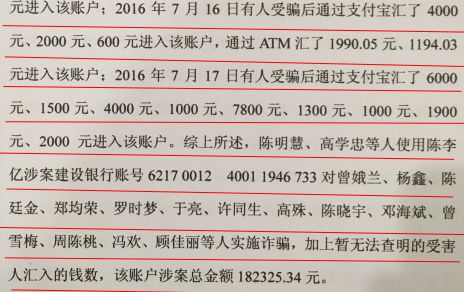

逻辑之二:经调取陈某亿等银行卡的流水账,发现有未知人员的入账记录,因此也断定这些入账款项是被陈某慧等人诈骗所得(如《情况说明》P7,庭前补侦卷一)。

逻辑之三:在全国电信诈骗案件侦办平台中,发现被害人举报时提供的银行账户与本案涉案账户存在交易往来,因此得出举报的被害人是被陈某慧等人所骗(如《情况说明》P9,庭前补侦卷一)。

《情况说明》中的论证逻辑本身就存在严重的主观臆断。关于诈骗罪的犯罪构成是:以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。即认定诈骗罪时,必需有证据证明被害人被骗的事实,然而以上《情况说明》所述情形均不能证明何梅等人有转款记录就等于何梅被陈某慧等人所骗,未知人员的入账记录就等于该入账款项是陈某慧诈骗所得。

其一,如果控方要指控陈某慧等人需对以上转款行为负责,则首先需要提供被害人被骗的证明,而不应以“该案已发协查,仍未收到案卷材料”为由,不承担证明有罪的举证责任,况且关于“该案已发协查,仍未收到案卷材料”的答复恰恰说明了陈某慧等人没有对何梅等人实施诈骗,如果是实施了则侦查人员不可能在侦查阶段起至最近一次补充证据1年多的时间里都找不到相关被害人,唯一的解释只能是指控的事实并不存在。

其二,既然《情况说明》中说到“暂无法查明的受害人的汇入钱数”,即控方也明知自己无法查明受害人为何人,那又如何能确定转款人就是受害人,又怎能定性这是诈骗行为。

其三,叶某锋本人同时为多个诈骗团伙的取现,不同团伙的所有银行卡都由叶某锋掌控的,并且叶某锋当庭供述POSS机是混着给陈某慧团伙以及其他团伙转款套现的,陈某慧没有接触涉案银行卡,无论是有转款人姓名的转账记录,还是无记名的转款记录,亦或是以关联账户的方式查出其他银行卡有诈骗记录,也不能得出该诈骗行为就是由陈某慧等人实施的,因为不能排除该诈骗行为是“阿吉”团伙、“小哥”团伙、“小李”团伙(叶某锋帮忙取款的团伙)实施的,疑点利益归于本案被告人。

尽管《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发[2016]32号)规定了:“办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”但是,辩护人需要明确指出的是,司法解释所称的无法逐一收集被害人陈述而对诈骗行为进行认定的情况是有前提条件的,即需要结合已收集的被害人陈述以及查证属实的转账记录等进行综合认定,但本案不存在这样的前提条件。因为已收集的被害人陈述,不能佐证其他银行交易的性质是否为诈骗;而这些转账记录都不能够确定无误地区分诈骗行为是陈某慧等人实施的,还是“阿吉”团伙、“小哥”团伙、“小李”团伙实施的;本案中被告人均没有供述相关银行卡全都是用于实施诈骗行为,而没有其他合法的资金往来。因此根本不符合司法解释中“经查证属实”的前提要件,单单以银行进账记录来认定诈骗事实明显有误。

该《意见》还规定了“公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料,作为证据使用的,应当随案移送批准采取技术侦查措施的法律文书和所收集的证据材料,并对其来源等作出书面说明。”而本案中均未见相关采取技术侦查措施的法律文书,因此本案中声称“采取技术侦查措施收集的案件证明材料”的《说明材料》不能作为证据使用。

其四,《说明材料》并不是《刑事诉讼法》第四十八条的证据种类,不能作为定罪量刑的依据。根据《刑事诉讼法》第四十九条规定:“公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担……”《刑诉法司法解释》第二百四十一条规定:“对第一审公诉案件,人民法院审理后,应当按照下列情形分别作出判决、裁定:……(五)案件部分事实清楚,证据确实、充分的,应当作出有罪或者无罪的判决;对事实不清、证据不足部分,不予认定”,由于控方未履行被告人有罪的举证责任,因此关于陈某慧等人还诈骗了395xx6.36元的指控应不予认定。

(八)本案被告人供述的诈骗数额远低于起诉书指控的1114036.36元,反映了本案侦查时使用的技术侦查手段不具有合理性、科学性和客观性,有将与被告人无关的诈骗事实纳入本案诈骗总数额的较大可能性

陈某慧在2016年9月3日的讯问笔录中供述:“(你诈骗至今,一共骗到多少钱?)有30000多元(卷三P11)。”在2016年9月4日的讯问笔录中供述:“(从你实施诈骗至今你一共获利多少钱?)我一共获利3万多元,具体有多少我记不起了(卷三P20)。”在2016年9月6日的讯问笔录中供述:“(你实施诈骗至今共骗到多少钱?)总共骗到40000多元(卷三P28)。”

熊某江在2016年9月29日的讯问笔录中供述:“(你们共诈骗过多少人及诈骗得手多少金额?)具体诈骗过多少人我记不清楚了,诈骗得手的总金额大概有七、八万(卷三P128、129)。”

叶某锋在2016年9月17日的讯问笔录中供述:“(你帮这几个人办理了多少钱的‘取款业务’?)我帮陈某慧取的赃款有五、六十万元。(卷四P17)”在2016年9月21日的讯问笔录中供述:“(你帮陈某慧他们共刷卡套现多少诈骗来的钱?)共刷卡套现约有五、六十万元,具体多少钱钱我记不清楚(卷四P22)。”在2016年10月9日的讯问笔录中供述:“在今年6月份到8月份期间,陈某慧他们都是在做‘中奖类’的电信诈骗,他们通过我取出的钱一共约有六、七十万元(卷四P31)。”

高某忠在2016年9月29日的讯问笔录中供述:“(‘话务组’一共成功诈骗得手多少宗?共诈骗得多少钱?)约有十多宗,具体有多少我记不起来了,共诈骗得约有人民币6、7万元,具体多少钱记不清楚(卷四P166)。”

范某杰在2016年9月5日的讯问笔录中供述:“(你们总共诈骗得手人民币多少钱?)……总共诈骗到的钱约有人民币10万元(卷五P11)。”

由此可知,无论是被告人供述最低的诈骗数额几万元,还是供述最高的诈骗数额的六、七十万元,均远低于控方指控的犯罪数额1114036.36元。因此控方的侦查时使用的技术侦查手段不具有合理性、科学性和客观性,有将与被告人无关的诈骗事实纳入本案诈骗总数额的较大可能性。

综上所述,考虑到大部分犯罪数额在认定方面存在事实不清、证据不足,扣减相应无关的犯罪数额后,建议贵院以224190元认定陈某慧等人的犯罪数额。

二、起诉书指控陈某慧雇佣唐某某发送虚假中奖的诈骗信息共计78万条,但案件材料无法反映诈骗信息的数量,故本项指控不能成立;即便贵院认定陈某慧雇佣唐某某发送诈骗信息,亦需考虑犯罪未遂的情节,参考唐某某的量刑情况,结合相关司法解释的规定,不以此犯罪事实加重对陈某慧的量刑

(一)起诉书指控陈某慧雇佣唐某某发送虚假中奖的诈骗信息共计78万条,但案件材料无法反映诈骗信息的数量,故本项指控不能成立

陈某慧在2017年3月3日的讯问笔录中供述:“我从2013年的4月份开始认识唐某某,我们是从QQ互加好友认识的,后经过交谈后我得知唐某某有在从事帮他人群发手机短信,后我从2013年12月份至2014年3月份左右,就先后有叫唐某某帮我群发手机短信几次(具体次数多少我现在记不起)。(你叫唐某某帮你群发短信是如何收取费用的?)唐某某是以每群发一条手机短息,我就付给他0.11元。(你一共让唐某某帮你群发多少手机短信?)具体多少因时间太久我记不清楚,我想应该有十万条手机短信……(你一共付多少手机群发费用给唐某某?)具体给唐某某多少钱,我现在记不清楚,我记得应该有二至三万元左右(追加卷一P16-18)。”

唐某某在2014年7月11日的讯问笔录中供述:“(那你一共帮陈有才发了多少诈骗信息?)2013年4月到10月这段时间,我帮他发过,每次的量在3万条左右,2014年之后,他让我帮他发过几次,每次的量在5万到10万条左右。具体帮他发了多少记不清楚了。”

陈某慧就发送诈骗信息数量的供述是推断性、猜测性的,而且十万条的推断也与《说明材料》中称先后10次发送手机号发送78万条短信的表述相去甚远;唐某某就此所作出的供述则更是不明确,难以统计出发送诈骗信息的数量。由此可知,控方指控陈某慧雇佣唐某某发送虚假中奖的诈骗信息共计78万条,毫无依据可言,因此本项指控不能成立。

《刑事诉讼法》第五十三条规定:“对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚。”由于陈某慧与唐某某本属于同一起犯罪事实的被告人,除了两人的供述以外,再无其他有罪证据可证实陈某慧雇佣唐某某发送诈骗信息,而且两人的供述尚未达到证据确实、充分的证据标准,因此起诉书关于陈某慧雇佣唐某某发送虚假中奖的诈骗信息的指控不应予以认定。

(二)即便贵院认定陈某慧雇佣唐某某发送诈骗信息,亦需考虑犯罪未遂的情节,参考唐某某的量刑情况,结合相关司法解释的规定,不以此犯罪事实加重对陈某慧的量刑

根据(2015)湖浔刑初字第85号刑事判决书,湖州市南浔区人民法院认定被告人唐某某等人发送或参与发送诈骗短信均达1000万条以上,因本案诈骗数额难于查证,对本案被告人以犯罪未遂处罚,同时考虑到唐某某系主犯,最终判处唐某某有期徒刑六年九个月(追加卷二P124-125)。

参照唐某某的量刑,因陈某慧雇佣唐某某发送诈骗短信的数量必然远低于湖州市南浔区人民法院认定的唐某某发送的1000万条诈骗短信的数量,所以对陈某慧(未遂)就这一指控的量刑也不应超过六年九个月的有期徒刑。

而起诉书指控陈某慧等人实施诈骗(既遂)的犯罪数额只有224190元成立,根据《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第二条的规定:“二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市,诈骗数额较大的起点掌握在四千元以上;数额巨大的起点掌握在六万元以上;数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。”因此根据《中华人民共和国刑法》(以下简称为“《刑法》”)第二百六十六条的规定,陈某慧应在三年以上十年以下有期徒刑量刑。

结合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第五款的规定:“电信网络诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处罚。” 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定:“诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处罚。”

由于陈某慧存在诈骗既遂的犯罪事实,与诈骗未遂的犯罪事实,且考虑到两者达到同一量刑幅度,故应以诈骗罪既遂处罚,不应以诈骗犯罪未遂的犯罪事实加重对陈某慧的量刑。

三、案卷材料反映侦查人员在电子数据收集、勘验检查、扣押财物、文件时存在程序违法,导致QQ空间留言、高某忠U盘数据依法不能作为定案的依据

(一)电子数据收集、移送程序违法

侦查人员提取蔡佳峰从QQ空间接收蔡某某的留言是通过对着手机拍照的方式取得的(卷二P22、23)。

《刑诉法司法解释》第九十三条规定:“对电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、博客、微博客、手机短信、电子签名、域名等电子数据,应当着重审查以下内容:(一)是否随原始存储介质移送;在原始存储介质无法封存、不便移动或者依法应当由有关部门保管、处理、返还时,提取、复制电子数据是否由二人以上进行,是否足以保证电子数据的完整性,有无提取、复制过程及原始存储介质存放地点的文字说明和签名;(二)收集程序、方式是否符合法律及有关技术规范;经勘验、检查、搜查等侦查活动收集的电子数据,是否附有笔录、清单,并经侦查人员、电子数据持有人、见证人签名;没有持有人签名的,是否注明原因;远程调取境外或者异地的电子数据的,是否注明相关情况;对电子数据的规格、类别、文件格式等注明是否清楚……”

第九十四条规定:“视听资料、电子数据具有下列情形之一的,不得作为定案的根据:(一)经审查无法确定真伪的;(二)制作、取得的时间、地点、方式等有疑问,不能提供必要证明或者作出合理解释的。”

《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十三条规定:“物证的照片、录像或者复制品,书证的副本、复制件,视听资料、电子数据的复制件,应当附有关制作过程及原件、原物存放处的文字说明,并由制作人和物品持有人或者物品持有单位有关人员签名。”

QQ空间留言信息属于网上聊天记录、(微)博客信息类别,属于电子数据。由于无法对该原始介质进行移送,故而需要由两名以上侦查人员进行提取和复制,并对原始存储介质存放地点作文字说明和签名。但侦查人员对QQ空间中蔡某某的留言(卷二P21、22)的提取,是以手机拍照的方式完成的,并不符合法律的规定,导致电子数据来源不明,无法确定该拍照内容的真伪,在不能提供必要证明或者作出合理解释的情况下不能作为定案的依据。

(二)勘验、扣押程序违法

侦查人员对海南省海口市海甸五东路5号海语花园2栋1201房进行勘验检查时,以及对海南省琼海市东红农场得业水果庄内进行勘验检查时,并没有出示公安机关的证明文件,也没有见证人在场的情况下进行勘验检查(卷二P80-117)。

根据《刑事诉讼法》第一百二十八条的规定:“侦查人员执行勘验、检查,必须持有人民检察院或者公安机关的证明文件。”第一百三十一条的规定:“勘验、检查的情况应当写成笔录,由参加勘验、检查的人和见证人签名或者盖章。”由此,侦查人员的勘验、检查程序存在违法。

《刑诉法司法解释》第八十八条规定:“对勘验、检查笔录应当着重审查以下内容:(一)勘验、检查是否依法进行,笔录的制作是否符合法律、有关规定,勘验、检查人员和见证人是否签名或者盖章……”第八十九条规定:“勘验、检查笔录存在明显不符合法律、有关规定的情形,不能作出合理解释或者说明的,不得作为定案的根据。”根据以上规定,如若不能对勘验、检查笔录没有见证人签名的情况进行合理解释或者说明的,则勘验、检查笔录不能作为定案的根据。

侦查人员对陈某慧、高某忠、范某杰、陈某亿财物、文件进行扣押时并没有见证人在场,扣押清单中也没有见证人签名(卷二P44-51)。

《刑事诉讼法》第一百四十条规定:“对查封、扣押的财物、文件,应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件持有人查点清楚,当场开列清单一式二份,由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章,一份交给持有人,另一份附卷备查。”

《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十四条第二款规定:“查封、扣押的情况应当制作笔录,由侦查人员、持有人和见证人签名。对于无法确定持有人或者持有人拒绝签名的,侦查人员应当在笔录中注明。”第二百二十五条第一款规定:“对查封、扣押的财物和文件,应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件的持有人查点清楚,当场开列查封、扣押清单一式三份,写明财物或者文件的名称、编号、数量、特征及其来源等,由侦查人员、持有人和见证人签名,一份交给持有人,一份交给公安机关保管人员,一份附卷备查。”

《刑诉法司法解释》第七十三条第二款规定:“物证、书证的收集程序、方式有下列瑕疵,经补正或者作出合理解释的,可以采用:(一)勘验、检查、搜查、提取笔录或者扣押清单上没有侦查人员、物品持有人、见证人签名,或者对物品的名称、特征、数量、质量等注明不详的……” 第三款规定:“对物证、书证的来源、收集程序有疑问,不能作出合理解释的,该物证、书证不得作为定案的根据。”

根据以上规定,如若不能对勘验、检查笔录没有见证人签名的情况进行合理解释或者说明的,则本案相关U盘资料等物证、书证不能作为定案的根据。

惠来县公安局刑警大队于2017年5月11日出具《说明材料》称:“我队在侦办陈某慧等人涉嫌诈骗一案中,该案系跨省抓捕犯罪嫌疑人后同时进行审讯的,因办案条件有限故现场勘验笔录及部分辨认笔录、扣押清单无见证人在场见证。”但该《说明材料》所作的解释并不合理,故违法勘验、扣押的相关物证依法不能作为定案根据。

由于本案定罪量刑的核心证据之一是2016年9月3日在海南省琼海市东红农场查获用于储存有可能用来诈骗的人员信息、作案银行卡信息、诈骗短信文本等资料的黑色U盘(相关资料见之于卷十二之一、卷十二之二、卷十三之一、卷十三之二、卷十四之一、卷十四之二),但由于取得以上物件的程序存在严重的程序违法,导致本案定罪量刑的证据不能达到确实、充分的标准,即便在不能排除对以上证据采信的情况下,也应当根据存疑有利于被告人的原则,对陈某慧从轻处罚。

四、起诉书指控陈某慧等人诈骗造成一被害人自杀死亡的严重后果,但被骗并非该被害人自杀的直接原因,因而即便贵院认为需要对陈某慧酌情从严惩处,亦需考虑未形成直接因果关系而对其不能过重处罚

蔡某某在QQ给弟弟留言时写道:“老弟,当你看到这条说说的时候,我应该已经自杀了,自杀的原因就是因为自己太蠢了,相信了短信诈骗,被偏光了老妈汇给我的一万多元钱,很蠢对吧?我也觉得我自己很蠢,可是错误已经造成,无法解决,我害怕被骂,害怕因为这样造成我不能去读大学,真的很害怕,有了希望,然后绝望,这种感觉真糟糕,我真的承受不了,只能以这种方式来结束我的生命,来躲避责骂,我很懦弱对吧(卷二P23)!”

蔡某某在遗书中写道:“我对不起你们,我被人骗了钱,一万元,老妈,你给的钱全被骗光了,我真的没有颜面再见你们,自杀对我来说反而轻松(卷二P55)。”

从被害人蔡某某的QQ留言及遗书可知,被害人自杀的直接原因是害怕遭到家人的责骂。而遭到陈某慧等人诈骗,虽然直接导致被害人财产损失的后果,但并不必然会最终导致被害人自杀,逃避责骂才是被害人自杀的根本原因。

从被害人被骗到其自杀相隔40天的时间。被骗日期是2016年7月19日,溺水死亡时间是8月29日或30日。由于时间间隔较长,被害人因为被骗一事本身所造成的心理影响也逐渐降低,而家人压力等介入因素的影响作用逐渐加大。

因此,即便贵院认为本案被告人导致一被害人死亡构成司法解释中规定的酌情从严处罚情节,但亦需考虑诈骗行为与被害人死亡之间未形成直接因果关系,被骗时间与自杀时间相隔一个多月,害怕家人责备的因素逐渐加重而成为被害人自杀的根本原因,而不能对陈某慧过度加重处罚。

五、陈某慧到案后如实供述自己的罪行,认罪悔罪,具有坦白情节,陈某慧及其家人积极赔偿被害人蔡某某的家属并获得谅解,当前陈某慧家属亦积极筹款替陈某慧退赃,综合以上情节应对其从轻处罚

(一)陈某慧具有坦白情节,应对陈某慧减少基准刑20%量刑

根据陈某慧的讯问笔录,陈某慧均能如实、稳定地供述自己的罪行;在庭审过程中也当庭自愿认罪,认识了自己犯罪的严重性,悔不当初。

根据《刑法》第六十七条第三款的规定:“但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚”,陈某慧具有坦白情节,依法可获从轻处罚。

《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》规定:“对于坦白情节,综合考虑如实供述罪行的阶段工程度、罪行轻重以及悔罪程度等情况,确定从宽的幅度。(1)如实供述自己罪行的,可以减少基准刑的20%以下(2)如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行的,可以减少基准刑的10%一30%,(因如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减少基准刑的30%一50%)。对于当庭自愿认罪的,根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况,可以减少基准刑的10%以下。依法认定自首、坦白的除外。”

陈某慧从2016年9月3日第一次接受讯问至2016年12月3日第七次接受讯问,再到公开审理当天,均如实供述自己所犯的罪行,从犯罪动机、犯罪手段到所获赃款均如实交待,足可体现其知罪悔罪;陈某慧配合办案人员交待罪行,也促使本案能够顺利、快速破案。因此,建议贵院考虑陈某慧坦白的程度等因素,对陈某慧减少基准刑20%。

(二)陈某慧具有积极赔偿被害人家属并取得谅解的情节,应对陈某慧减少基准刑40%量刑

陈某慧家庭经济困难,但陈某慧及其家人以最大的努力赔偿被害人蔡某某家属的损失并获得谅解。

蔡某某父母(蔡祥清、张玉莲)在其于2017年10月26日出具的《刑事谅解书》中写道:“2016年8月29日,陈某慧因对被害人家属造成了损失,现在陈某慧对被害人家属蔡祥清、张玉莲已进行了赔偿,双方达成赔偿协议,赔偿款项共计10万元,上诉款项已支付完毕。被害人家属认为陈某慧已认识到自己的行为造成的社会危害结果,并且对被害人家属进行赔偿,赔偿款已履行完毕,被害人家属对陈某慧的行为已经谅解,为此请求司法机关减轻对陈某慧刑事处罚。”

根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》规定:“对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的,综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况,可以减少基准刑的40%以下;积极赔偿但没有取得谅解的,可以减少基准刑的30%以下;尽管没有赔偿,但取得谅解的,可以减少基准刑的20%以下。”恳请贵院对陈某慧从轻处罚。

(三)当前陈某慧家属积极筹款替陈某慧退赃

根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》规定:“对于退赃、退赔的,综合考虑犯罪性质,退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度,退赃、退赔的数额及主动程度等情况,可以减少基准刑的30%以下。其中抢劫等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握。” 考虑到陈某慧有退赃意愿,且当前陈某慧家属积极筹款替陈某慧退赃,故恳请贵院对陈某慧从轻处罚。

因此,恳请贵院综合以上情节,对陈某慧从轻处罚,以区别于在山东徐玉玉被诈骗致死案中对主犯的量刑,以实现判决的法律效果、社会效果的统一,给予陈某慧改过自身,早日回归社会,尽为人子、为人夫、为人父之责。

辩护人认为,现有证据证实陈某慧等人诈骗所得共计224190元,根据《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》,可确定“数额巨大”的标准是6万元以上、50万元以下,因此,根据《刑法》第266条的规定,贵院应在三年以上十年以下对陈某慧量刑,又考虑到诈骗数额的大小及陈某慧所具有的坦白、赔偿获得谅解、愿意积极退赃等情节,恳请合议庭对陈某慧从轻处罚。

此致

揭阳市中级人民法院

广东广强律师事务所

张王宏 律师

孙裕广 律师

2017年11月15日